Le mois dernier, c’était la fin du Pride Month, aka le Mois des Fiertés.

Cet évènement est célébré aux quatre coins du monde, mais qu’en est-il aujourd’hui de la lutte pour les droits LGBTQIA+ ? Pourrait-on dire que ceux-ci ont grandement avancé depuis le début du combat ?

Quel est l’impact du Pride Month sur nos sociétés d’aujourd’hui et comment celles-ci avancent-elles vers un monde plus juste ?

Aujourd’hui, Univers vous embarque pour redécouvrir les origines du Pride Month et poser une réflexion sur son déroulement dans la société actuelle.

Ce sujet, autant d’actualité qu’historique, inaugure l’ouverture d’une nouvelle piste de rédaction pour Univers.

Ne rentrant dans aucune de nos catégories déjà existantes, nous avons décidé d’en créer une nouvelle : “Les Chroniques”.

Étant un journal par les étudiant•e•s, pour les étudiant•e•s, nous savons que les questions de racisme, sexisme, LGBTQIA+phobie et toutes autres formes de discrimination intéressent et révoltent notre génération. Aussi, c’est autour de ces questions que cette nouvelle catégorie sera dédiée.

Pour cet article, nous sommes donc parti•e•s du constat que, pendant le mois de juin, énormément de photos de profil s’agrémentent d’un joli pourtour arc-en-ciel. Pourtant, le reste de l’année, les questions de discrimination envers les personnes LGBTQIA+ ne semblent pas intéresser autant qu’elles le devraient.

En creusant la question, nous avons décidé de revenir sur l’histoire du Pride et plus globalement celle de la cause LGBTQIA+.

Cet article est le premier d’une longue série sur ces questions et nous espérons qu’il vous plaira autant qu’il vous pourra vous instruire.

Origine de la Pride

L’histoire de la lutte LGBTQIA+ est semée d’embûches et de moments douloureux.

Il est important pour la communauté, aujourd’hui, de revenir sur ces moments pour les honorer.

C’est pour cela que nous allons vous présenter différents moments marquants de notre Histoire et vous rediriger vers plus d’informations.

–L’émeute de Stonewall–

C’est à l’époque où une véritable révolution sexuelle traverse l’Europe et les États-Unis que commencent à s’affirmer des communautés gays et lesbiennes.

C’est surtout la scène underground de New York qui se démarquera. En effet, bien que l’homosexualité soit toujours pénalisée par les sodomy laws, les communautés homosexuelles et transgenres commencent de plus en plus à fréquenter des bars gays. Ceux-ci sont souvent tenus et soutenus par la mafia, qui y trouve à profiter de ce public atypique pour son époque. Sachant que jusqu’en 1967, il était interdit de servir une personne homosexuelle dans un bar.

Le Stonewall Inn, un bar gay dans le quartier de Greenwich Village sera l’épicentre du début des révoltes et émeutes menant à la création de mouvements revendiquant les droits homosexuels.

En effet, la police organise plusieurs descentes quotidiennes dans les bars de ce quartier et tandis que la frénésie et les vagues d’espoir mais aussi de frustration de cette époque connue pour ses penchants libérateurs continuent à monter, le 28 juin 1969 tout éclate.

C’est ce jour quand, dans les environs de 2h du matin, la police organise une descente particulièrement inattendue, que de manière spontanée et surprenante, elle fait face à une résistance qui n’est pas des moindres.

Les quelque 200 personnes présentes dans le bar ainsi que celles des alentours résistent aux forces armées, toute la nuit. Les policiers commencent à devenir violents et procèdent à des vérifications forcées de genre présumé sur toutes les personnes portant des tenues féminines. Le mouvement monte en ampleur au point où plusieurs participants finissent hospitalisés.

C’est seulement vers 4h du matin que l’émeute prend finalement fin.

Le Stonewall Inn, désormais figure transcendantale du mouvement libérateur gay, est en cendres. Certains disent que la police y a mis le feu dans une ultime tentative de détruire le bar ainsi que sa communauté.

Pourtant, dans les quartiers de New York, les échos des chants résonnent encore dans les esprits.

“Gay rights, gay rights, gay rights, …”

Pour plus d’information sur l’histoire du Mouvement LGBTQIA+ et de la Pride, consultez ce livre disponible à la bibliothèque de l’UCLouvain FUCaM Mons.

Pour plus de réflexions sur le Pride Month, son origine et son impact aujourd’hui, consultez cet article.

–Marsha P. Johnson–

Du début à Stonewall et tout le long de la lutte pour les droits LGBTQIA+ jusqu’à 1992, Marsha P. Johnson est une figure éminente du mouvement.

Faisant partie des nombreux jeunes à travers toute l’Amérique qui ont émigré vers New York dans l’espoir de trouver leur place dans une communauté, Marsha P Johnson commence sa vie là-bas comme beaucoup d’entre eux, dans la prostitution. C’est un travail qui, encore aujourd’hui, est très dangereux, elle se retrouve souvent seule en situation de danger.

Toutefois, Marsha ne va pas tarder à découvrir le monde du drag où elle va s’épanouir tout au long de sa vie. Elle sera reconnue pour son sens du style et ses iconiques couronnes de fleurs.

Mais elle fait surtout partie des personnalités marquantes du mouvement LGBTQIA+ pour son activisme tout au long de sa vie.

Certains lui accordent d’avoir commencé les émeutes de Stonewall en lançant le premier verre, bien qu’elle confirme ne pas être à son origine plus tard, cela démontre de son influence lors de cette soirée fatidique.

À partir de là, Marsha P. Johnson rejoindra le Gay Liberation Front et militera sans cesse pour les droits LGBTQIA+. C’est en 1992, que son parcours s’achèvera quand son corps sera retrouvé dans le fleuve Hudson à New York.

La police conclura l’affaire comme un suicide mais ses proches continueront à affirmer qu’elle n’était pas suicidaire. Encore aujourd’hui, beaucoup croient à la possibilité de meurtre et l’affaire sera re-ouverte en 2012 bien que toujours non résolue.

Marsha P. Johnson reste néanmoins une des figures les importantes du mouvement LGBTQIA+, ainsi qu’à la lutte pour les droits de tous et de chacun.

Sa mémoire reste à jamais célébrée dans les cœurs et les esprits de tous ceux pour lesquels elle s’est battu pour.

“No pride for some of us without liberation for all of us.”

Pour plus d’informations sur Marsha P. Johnson, son histoire et sa mort, visionnez ce documentaire disponible sur Netflix.

–Épidémie SIDA–

Le syndrome de l’immunodéficience humaine ou VIH a traversé plusieurs noms différents avant de conclure sur celui-ci.

La “maladie des 4H” ou “GRID”, pour “gay-related immune deficiciency”, certains vont même jusqu’à la dénommer comme “le châtiment divin des homosexuels”.

Cette maladie sera surtout reconnue par le public comme n’affectant que les personnes homosexuelles. Endurant préjugé et stigmatisation, la communauté LGBTQIA+ sera beaucoup touchée par cette épidémie pour laquelle le grand public ne possédait que peu de connaissances concrètes et véridiques.

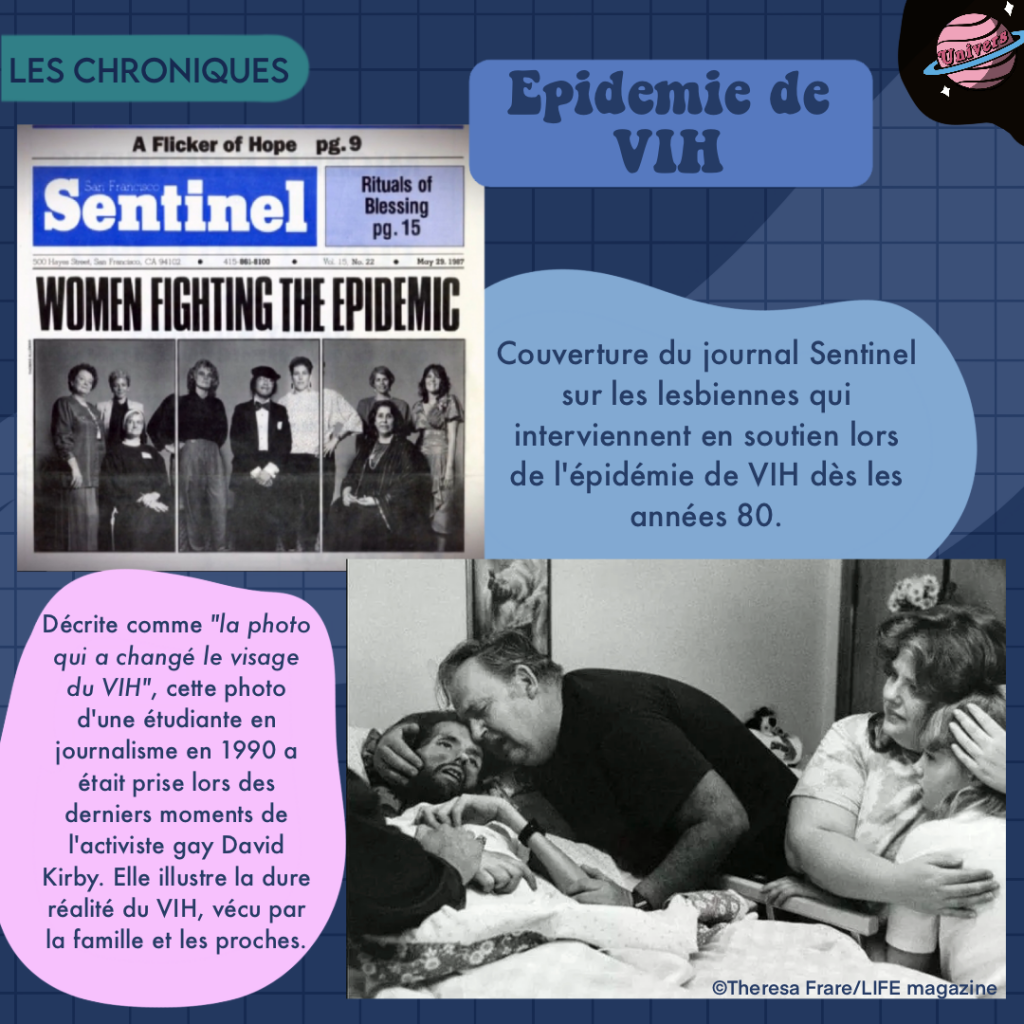

C’est surtout dans les années 80 que celle-ci va se développer dans les communautés gays, lesbiennes et transgenres. Le manque d’informations sur le VIH ne contribue pas à sa prévention et amplifie la vague de haine contre ces communautés.

Dans ces temps de stigmatisation sévère et de douleurs, certain•e•s militant•e•s vont se présenter pour lutter contre celle-ci au nom de la communauté LGBTQIA+ .

Parmi celle-ci, on retrouvera un soutien massif de la communauté lesbienne envers les personnes souffrant de VIH. En plein cœur de l’épidémie, beaucoup d’entre elles vont se dévouer en tant qu’infirmières, bénévoles et militantes et se proposeront en masse pour les transfusions de sang, leur valant le surnom de “Blood Sisters”. Ces actions ont énormément aidé à l’avancée du traitement des personnes souffrant du VIH.

Tandis qu’elles sont stigmatisées dans leurs propres ailes d’hôpitaux où les infirmiers et docteurs n’osent pas s’en approcher, les Blood Sisters ont apporté une aide et un soutien considérable à la communauté.

Pour plus d’informations sur l’épidémie de Sida aujourd’hui, consulter l’entretien de Aurélien Beaucamp, président de AIDES.

–Act Up–

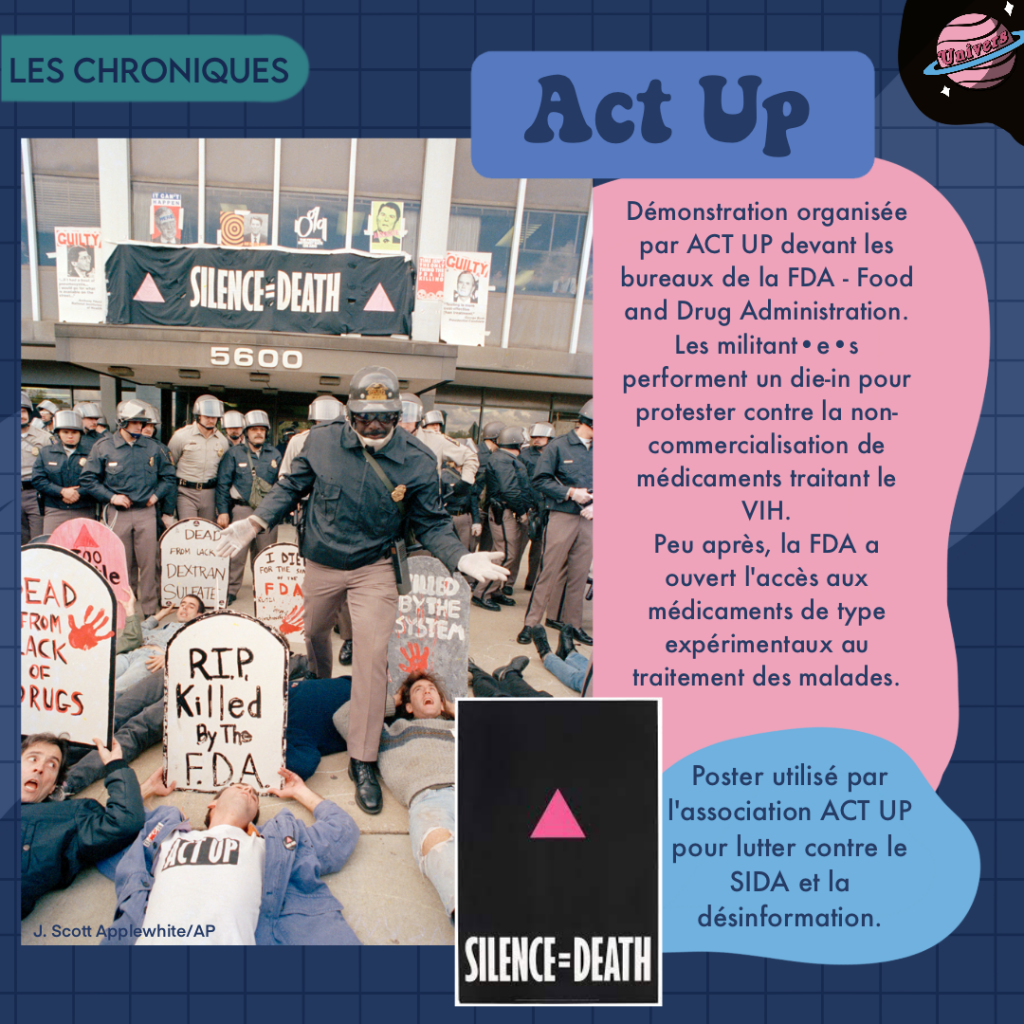

C’est à la même époque qu’Act Up commence sa lutte contre la désinformation menée par les médias, les politiques et l’Église. Act Up est une association militante qui est à l’origine d’événements marquants dans l’histoire de la lutte contre le sida.

C’est ainsi que, par exemple, nous connaissons aujourd’hui la démonstration “Stop the Church” menée par Act Up dans la St.Patrick’s Cathedral à NYC, le 10 décembre 1989.

C’est là où une centaine de militant•e•s ont été arrêté•e•s en effectuant un “die-in”, une action où les militant•e•s simulent la mort en se couchant à terre au centre de l’église, durant la lecture du Cardinal John O’Connor.

Celui-ci serait connu pour avoir maintes fois maintenu une doctrine contre les préservatifs et l’avortement, mettant en avant l’abstinence comme le seul moyen de ne pas attraper la maladie.

Cette action visait donc à démontrer les effets de la désinformation de masse entretenue par l’Église et les différents politiques qui étaient présents lors de la lecture du cardinal. Elle a été massivement critiquée par les médias et le maire de New York de cette époque, Ed Koch.

Nous ne pouvons également pas oublier la “Ashes Action”, également menée par des militant•e•s Act Up à la Maison Blanche devant laquelle iels ont dispersé les cendres de leurs proches décédés du SIDA. Cette action s’est déroulée le 13 octobre 1996, et a servi comme mouvement de lutte contre la non-réactivité du gouvernement face à l’épidémie de SIDA et à dénoncer ses politiques actuelles.

Cette action est avant tout une démonstration d’intense douleur et de rage face au nombre frappant de morts du SIDA dans la communauté depuis plus de 10 ans. Tous ces morts sont considérés comme le résultat de la négligence du gouvernement face à cette maladie.

“Bringing our dead to your door, we won’t take it anymore”.

La communauté LGBTQIA+ a vécu et traversé beaucoup de moments difficiles et continue encore aujourd’hui à surmonter les épreuves dressées face à elle.

Ces moments d’histoire ne sont pas négligeables et il est important de se rappeler de ceux-ci et continuer à les honorer pour les générations futures.

L’épidémie de VIH a, entre 1987 et 1998, tué plus de 324 029 hommes et femmes à travers les Etats-Unis, c’est sans compter le reste du monde. Ce chiffre est presque égal au nombre de morts causé par la Seconde Guerre Mondiale aux États-Unis.

Si aujourd’hui, nous avons une communauté au sein de laquelle nous pouvons célébrer chaque année la Pride et se retrouver en festivités, il ne faut pas oublier que c’est moins le cas pour tous les membres plus âgés de la communauté, qui ont traversé et survécu moult moments de perte et de douleur.

Pourtant, le combat n’est pas encore terminé. En 2022, nombreux sont encore les pays qui condamnent l’homosexualité et où les vagues de désinformation sur le VIH se partagent toujours. Même au sein de nos communautés, celles-ci vivent toujours et face à cela, nous devons continuer de nous exprimer haut et fort pour lutter contre la désinformation et la stigmatisation.

C’est pour cela que le slogan d’Act Up est toujours aussi pertinent aujourd’hui qu’autrefois :

“Silence=Death”

Pour plus d’informations sur Act Up, consultez ce livre disponible à la bibliothèque de l’UCLouvain FUCaM Mons.

Pour plus d’informations sur le mouvement LGBTQIA+ et la solidarité en son sein, visionnez cette série disponible sur Disney +.

Et aujourd’hui la Pride dans le monde ?

Comme nous le savons, le mois de juin rime pour la communauté LGBTQIA+ avec mois des fiertés. Comme expliqué précédemment, le choix du mois de juin n’est pas anodin. Il correspond au début des émeutes de Stonewall.

Car avant d’être un mois de fêtes et de célébrations, il s’agit surtout d’un mois de marches pour la lutte vers l’égalité sexuelle et de genre.

“LGBTQIA+” est un acronyme correspondant à Lesbian – Gay – Bisexual – Transgender – Queer – Intersex – Asexual – and more.

Le “+” désigne toutes les autres identités sexuelles et de genre non conventionnelles n’étant pas reprises dans les autres lettres.

La marche des fiertés est donc l’occasion pour les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes, asexuelles et plus de se rendre visibles, de marcher pour leurs droits et de célébrer la richesse de leurs identités.

Comme évoqué plus haut, ce n’est pas pour rien d’ailleurs si la lettre “L” – pour Lesbians – est en premier dans l’acronyme LGBTQIA+.

Lors de l’épidémie de SIDA dans les années 80, malgré la lesbophobie et le sexisme ambiants, les lesbiennes se sont mobilisées massivement pour donner leur sang, sauvant ainsi nombre de gays souffrant de cette maladie.

Les lesbiennes ont toujours été des membres actives et combatives de la communauté, aussi simple ce geste soit-il, il est là pour leur rendre honneur.

–Le cas du rainbow-washing–

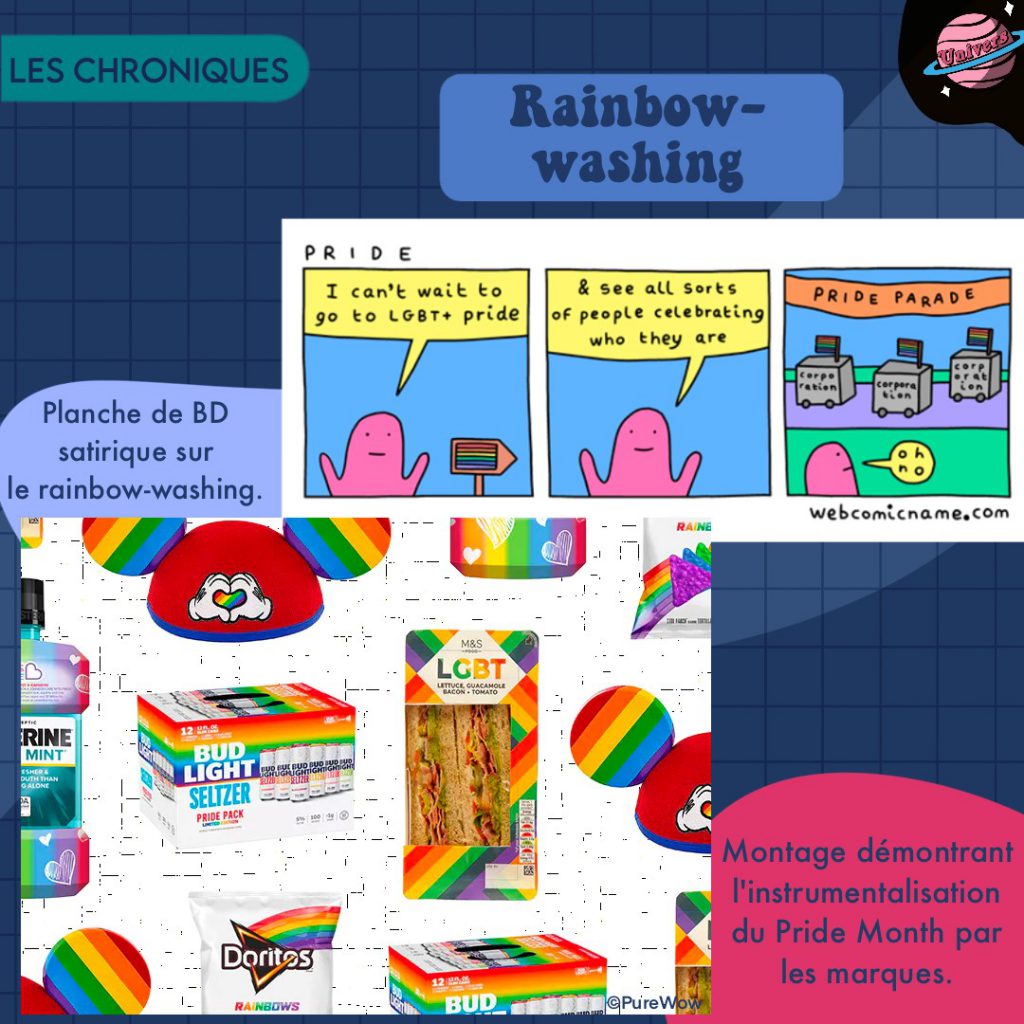

En ce début juillet, c’était donc la fin du Pride Month et nous souhaitions revenir sur ce mois des fiertés où, comme chaque année, nous avons été rainbow-washés par des marques qui d’ordinaire n’en ont que faire des questions LGBTQIA+.

Qu’est-ce que ça signifie et pourquoi est-ce un problème ? On vous explique.

Le rainbow-washing, c’est ce phénomène marketing qui consiste à brander des articles aux couleurs symboliques de la communauté LGBTQIA+ : les couleurs de l’arc-en-ciel.

Ces articles arc-en-ciel que nous nous plaisons à acheter, que ce soit pour leur esthétique ou pour leur symbolique, ne sont qu’un soutien de surface, un vague pseudo-engagement qui n’est en réalité qu’un autre moyen de générer ce qui intéresse vraiment ces compagnies : de l’argent.

Comme expliqué dans cet article, il s’agit là bel et bien d’une forme d’activisme performatif plus que d’un réel engagement social.

Faire de la lutte LGBTQIA+ un outil marketing de plus, c’est non seulement irrespectueux, mais c’est totalement ironique quand on sait que certaines des marques et institutions le pratiquant contribuent elles-mêmes en parallèle à la pérennité des discriminations envers cette communauté.

Citons par exemple le cas de Philip Anschutz, propriétaire d’un des festivals les plus rentables au monde : Coachella.

Le multi-milliardaire, dont le festival paradoxalement brandé “progressiste” se pare de bonnes intentions et de jolies couleurs arc-en-ciel, est un homme ultra-conservateur et l’un des fervents soutiens de Donald Trump, dont vous n’ignorez sans doute pas les dérives LGBTQIA+phobes.

Aller dans un festival comme Coachella, c’est donner de l’argent à Philip Anschutz et donner de l’argent à Philip Anschutz, c’est donner de l’argent à des politiques qui discriminent les personnes LGBTQIA+.

Malgré les polémiques, Philip Anschutz continue de financer des associations anti-LGBT.

Force est de constater, qu’étonnement, des artistes et influenceur•ses, elles•eux-mêmes membres de la communauté LGBTQIA+ ou se disant “allié•e•s” continuent malgré ces faits de se produire à et/ou de fréquenter ce festival.

Vous trouverez d’autres exemples de marques adoptant une posture aussi contradictoire dans cet article.

Citons aussi l’exemple d’un autre événement culturel : Le Puy du Fou, dont le propriétaire, Philippe de Villiers ne cache pas ses positions ultra-conservatrices. Il a affirmé de son côté son soutien à Eric Zemmour pour les présidentielles 2022.

Pas de rainbow-washing détecté à notre connaissance, mais nous l’évoquons pour éveiller votre attention sur les cadres qui entourent des lieux que nous, jeunes adultes, pourrions être amené•e•s à fréquenter et donc à financer.

Nous sommes bien conscient•e•s qu’une consommation 100% éthique n’est actuellement pas possible dans le monde qui est le nôtre. Mais nous pouvons et devons essayer d’être vigilant•e•s, autant que possible, à qui et quoi nous choisissons de financer, que ce soit directement ou indirectement, en consommant certains produits ou non.

–US : impact sur l’occident–

L’Amérique est considérée partout dans le monde comme un des pays les plus progressistes sur la question des droits homosexuels. En effet, c’est à New York qu’ont commencé les marches de fiertés et continuent encore de le faire. La communauté LGBTQIA+ américaine est l’une des plus actives au monde.

Pourtant, même dans ce pays, les droits de ces mêmes personnes LGBTQIA+ sont aussi constamment mis en danger. Le combat continue.

Floride : interdiction de parler de questions LGBTQIA+ à l’école.

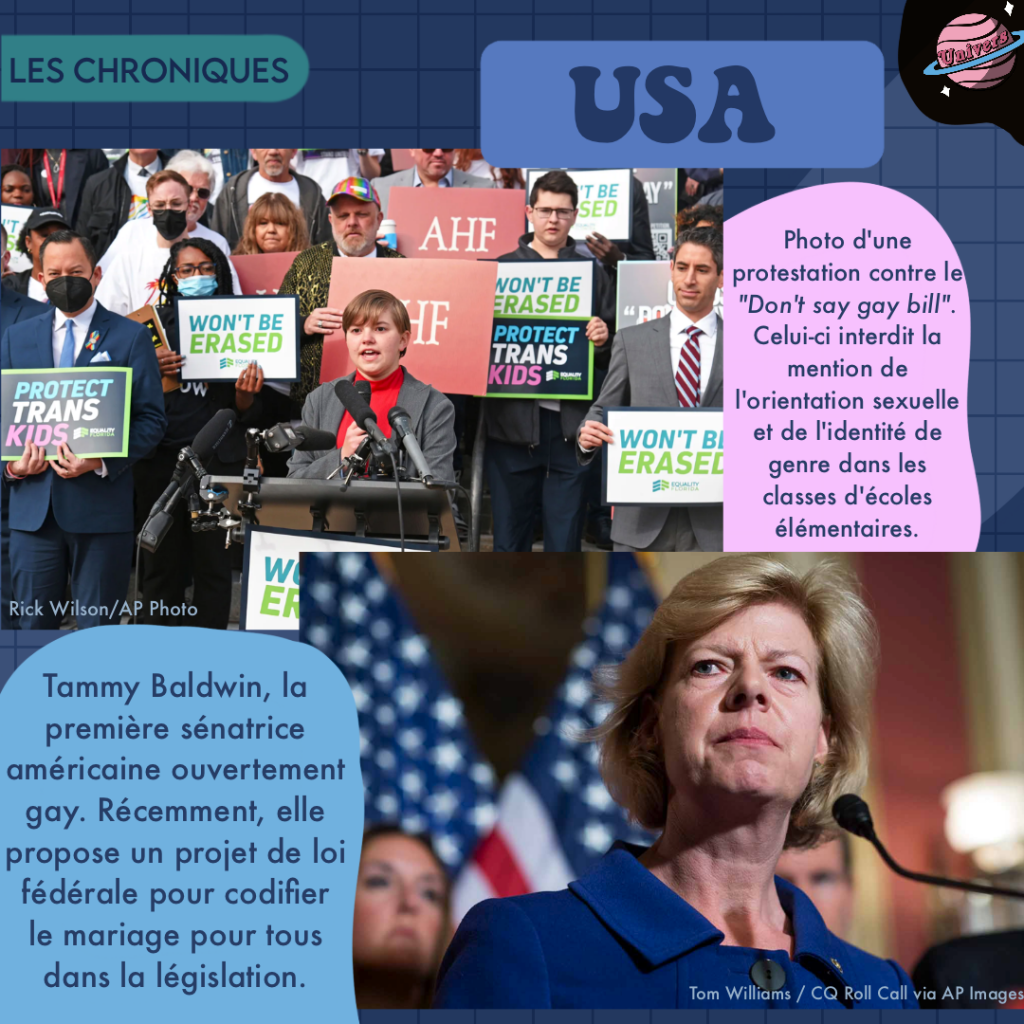

En Floride, le projet de loi des “Droits parentaux” dans l’Acte sur l’éducation, rebaptisé “Don’t say gay” vient récemment d’entrer en vigueur.

Celui-ci a été signé par le gouverneur du parti républicain de l’État de Floride, Ron DeSantis. Il a était dénoncé par nombre d’opposant•e•s et de militant•e•s comme allant à l’encontre des droits LGBTQIA+ et étant homophobe.

En effet, le texte de loi prohibe donc la mention de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans les classes des années élémentaires.

Beaucoup de familles LGBTQIA+ dénoncent donc également cette loi qui empêcherait les mêmes enfants de ces familles de s’exprimer sur leur expérience et sur leurs parents à l’école.

Il sera également interdit d’éduquer les enfants sur l’histoire LGBTQIA+ et ses événements marquants ou de mentionner des faits d’actualités portant sur la communauté LGBTQIA+.

Si la lutte contre l’homophobie se passait également et surtout sur l’éducation des générations futures, en Floride, les instituteur•trice•s ainsi que les élèves n’auraient plus le droit de discuter de ces sujets au sein de la classe.

Pour plus d’informations sur la “Don’t Say Gay Bill”, consultez cet article.

Obergefell v Hodges

Récemment, le monde entier fût choqué par la nouvelle de l’annulation d’un cas jugé constitutionnel de la Cour suprême des États-Unis. Celui-ci, nommé Roe v Wade, garantissait le droit à l’avortement parmi tous les États d’Amérique.

Adam Stuart, le président du Sénat, souhaiterait continuer ses attaques sur les droits constitutionnels en s’en prenant cette fois au cas Obergefell v Hodges.

Légiféré en 2015, le cas Obergefell v Hodges a constitutionnalisé le mariage pour tous en Amérique. En s’attaquant à celui-ci, Adam Stuart espère donc pouvoir bloquer le droit au mariage aux personnes homosexuelles dans bon nombre d’États en Amérique.

La mise en place du cas constitutionnel Obergefell v Hodges avait, en 2015, annulé tous les effets des lois et arrêtés qui condamnent le mariage homosexuel dans les États d’Amérique.

Dans le cas de l’annulation de celui-ci, dans tous les 35 États parmi les 50 qui possèdent encore dans leurs législations des textes qui condamnent le mariage homosexuel, le ban sur celui-ci sera, de nouveau, en vigueur.

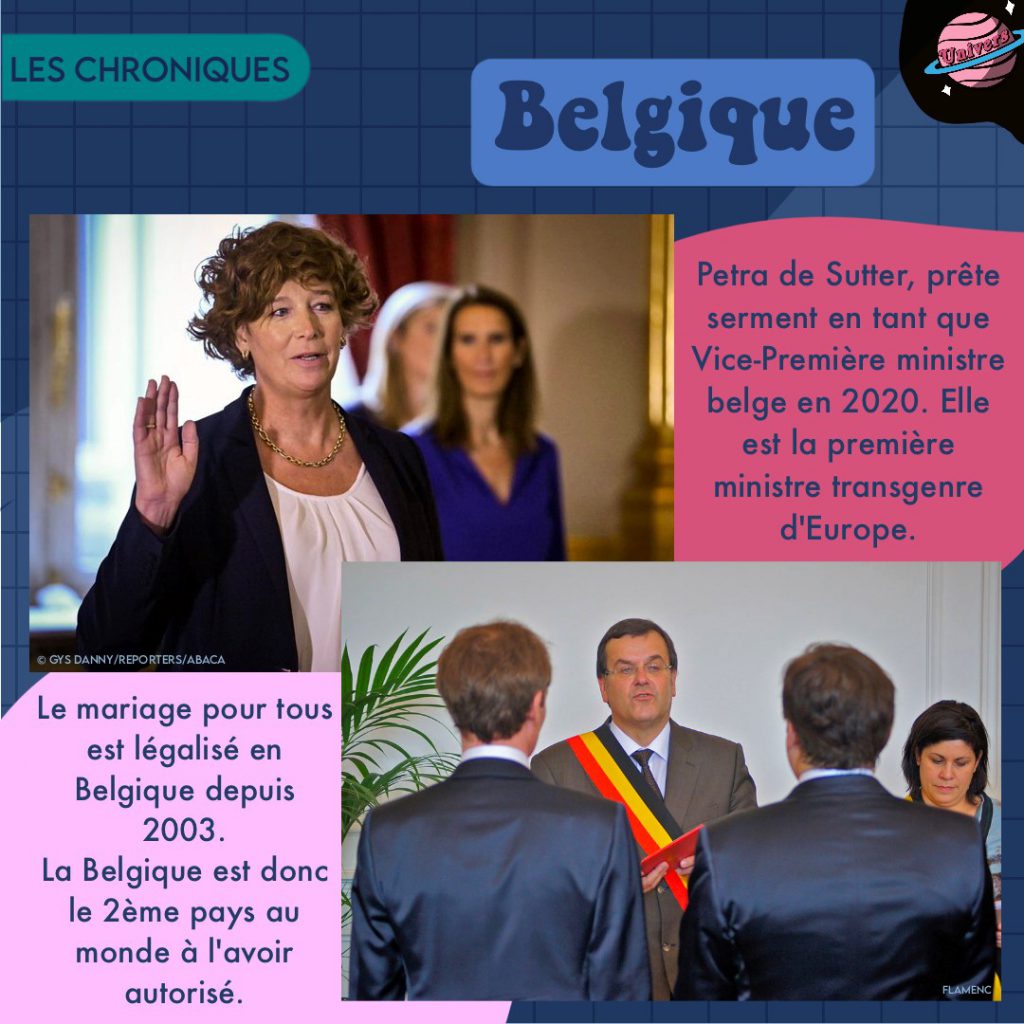

La sonnette d’alarme a sonné parmi toute la communauté LGBTQIA+ et ses allié•e•s. Le parti démocrate, mené par la sénatrice Tammy Baldwin, a introduit un projet de loi fédéral qui inscrirait de manière indélébile le mariage pour tous parmi tous les États d’Amérique pour contrer les quelconques projets d’annulation d’Obergefell v Hodges.

Ce projet de loi fédérale nommé “Respect For Mariage Act” protégerait donc le droit au mariage pour tous.

Il y a 2 semaines, le projet de loi a été validé par le Congrès, composé lui-même d’une majorité de démocrates. Désormais, “Respect For Mariage” est mis en examen devant le Sénat où les tensions montent.

La répartition égalitaire démocrates/républicains du Sénat inquiète la communauté LGBTQIA+ suite au partage de l’opinion de différents sénateurs républicains qui seraient contre le passage de cette loi fédérale.

Il y a peu, la nouvelle qu’un représentant au congrès du Parti républician, Glenn Thompson avait voté contre le passage du “Respect for Mariage Act”, pour ensuite participé au mariage gay de son fils quelques jours plus tard, avait suscité une vague d’étonnement et de surprise parmi les Américains.

Son porte-parole a justifié sa décision en décrivant le projet de loi fédérale comme :

“rien de plus qu’un coup de pub vis-à-vis des prochaines élections pour les démocrates au Congrès qui n’ont pas réussi à lutter contre l’inflation et les prix incontrôlables dans les pompes à essence et les épiceries”.

Pour plus d’informations sur Roe v Wade, consultez cet article.

Pour plus d’informations sur Obergefell v Hodges, consultez cet article.

Pour plus d’informations sur le projet de loi fédérale “Respect for Mariage”, consultez ces articles.

→ Sen. Tammy Baldwin lobbies for GOP votes on bill codifying same-sex marriage : NPR

→ Bill to protect same-sex, interracial marriage passes overwhelmingly in House : NPR

→ GOP lawmaker attended gay son’s wedding 3 days after voting against same-sex marriage (nbcnews.com)

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des institutions aux États-Unis, consultez ce livre disponible à la bibliothèque de l’UCLouvain FUCaM Mons.

-Belgique-

Mais où en est la législation belge ?

Le mariage homosexuel est autorisé chez nous depuis 2003, l’adoption par un couple homosexuel est quant à elle autorisée depuis 2006.

En Belgique, en matière de transidentité, les personnes transgenres étaient obligées jusqu’en 2018 de faire une chirurgie de réassignation sexuelle pour être reconnues.

Depuis 2020, Petra De Sutter, qui est une femme transgenre, est Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste. Son accession à ce poste donne espoir à la communauté LGBTQIA+, qui petit à petit acquiert sa place dans la société.

Comme expliqué dans l’article susmentionné, la considération des personnes non-binaires doit encore évoluer.

Comme c’est souvent le cas en matière de législation, le pays pourrait s’inspirer des jurisprudences étrangères.

Certains pays comme l’Autriche donnent la possibilité d’enlever la mention de genre des papiers d’état civil ou de choisir la mention d’un genre neutre (“X”).

–Comment célèbre-t on la pride dans un pays en guerre –

–Le cas de l’Ukraine–

Comme nous l’avons tou•te•s compris, pouvoir se réunir en tant que communauté une fois par an et célébrer tou•te•s ensemble le Pride Month reste un privilège qui ne s’applique que dans quelques nations du monde.

Dans beaucoup d’endroits, la Pride est avant tout une protestation plutôt qu’une célébration.

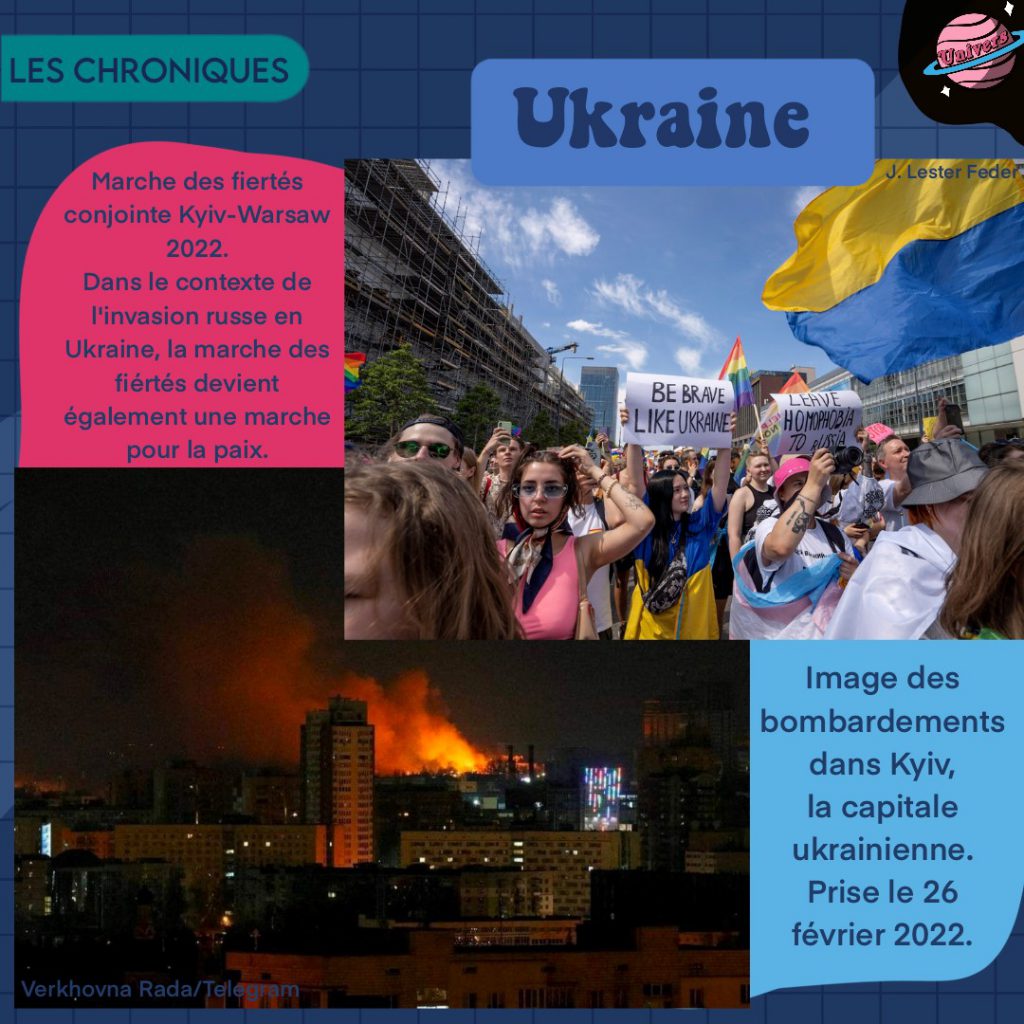

Cette année, la Russie a commencé l’invasion de l’Ukraine, un pays où les droits LGBTQIA+ étaient déjà en danger face à des politiques qui ne les mentionnent pas et ne garantissent leur protection nulle part dans la législation.

Cette invasion a coupé court le combat des militant•e•s ukrainien•ne•s pour le faire-valoir de leurs droits LGBTQIA+. En effet, la célébration de la marche des fiertés commençait à réunir de plus en plus de personnes dans sa capitale, Kyiv, jusqu’à cette année. Malheureusement, l’invasion russe a obligé les militants LGBTQIA+ ukrainien•ne•s a relocaliser la marche des fiertés à Warsaw, où beaucoup de ressortissants ukrainien•ne•s ont trouvé refuge suite aux bombardements de leurs villes.

La marche conjointe Warsaw-Kyiv de cette année était donc doublée de sens et centrée autour de la notion de paix. Cette marche nous a donc tou•te•s rappelé que la célébration vient en second lieu face au combat continu tenu par nos militant•e•s LGBTQIA+ .

Les politiques homophobes de Poutine qui menacent de s’appliquer à l’Ukraine en cas d’invasion complète mènent à la réflexion sur les droits LGBTQIA+ aujourd’hui partout dans le monde.

Le risque de perdre ce que la communauté a durement acquis est omniprésent, c’est donc pour cela que l’heure n’est pas juste à la fête.

Plus d’un mois après le Pride Month, nous devons nous rappeler que le combat ne se passe pas qu’une fois par an. Il est continu tout au long de notre existence et la dépasse pour nos générations futures. C’est tout au long de l’année que les personnes LGBTQIA+ se font persécuter partout dans le monde et c’est tout au long de l’année que nous devons nous battre pour les droits de tou•te•s en tant que membre de la communauté et/ou allié•e•s.

Pour plus d’informations sur le déroulement de la Pride Kyiv-Warsaw, consultez ces articles.

→ With war, Kyiv pride parade becomes a peace march in Warsaw (cnbc.com)

→ “Laissez l’homophobie à Poutine” : la Pride d’Ukraine marche à Varsovie (tetu.com)

–Reste du monde–

Si aujourd’hui cet évènement est célébré partout dans le monde lors du mois de juin sous la forme d’une marche, dans beaucoup d’endroits, il reste encore et toujours un mouvement purement protestataire plus que célébrateur.

Les actualités du monde nous montrent encore que le combat pour la protection des droits LGBTQIA+ n’est pas terminé.

Dans nombre de pays, l’homosexualité est toujours criminalisée.

En Russie, des lois “anti propagande LGBT” existent.

Elles ont commencé en 2013 avec une loi anti “propagande homosexuelle” adoptée par la Douma.

Elle avait d’ailleurs engendré une vague de boycott pour les JO d’hiver de Sotchi en 2014, mais pas suffisante pour que ceux-ci soient ré-attribués à un autre pays.

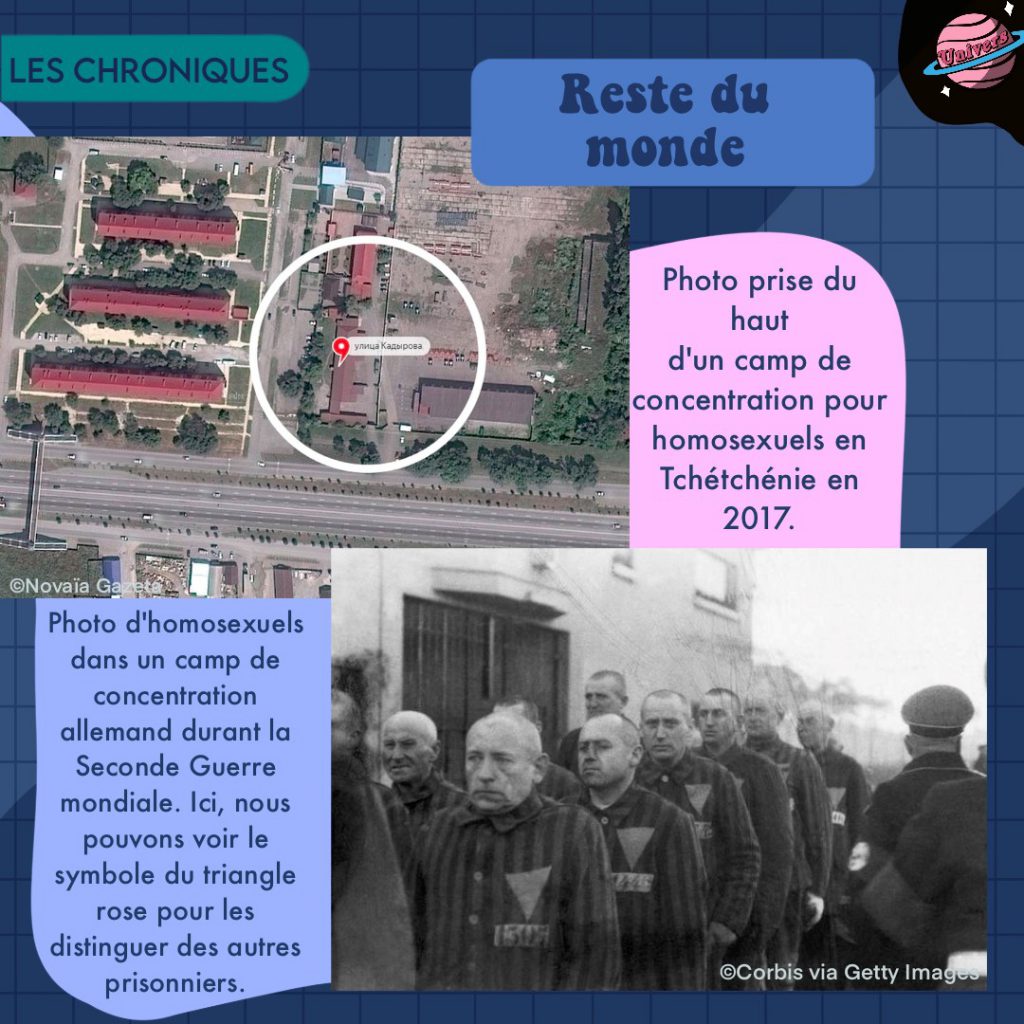

Historiquement, nous pouvons citer l’oppression des homosexuels dans l’Allemagne d’Adolf Hitler, où des “traitements” étaient déjà recherchés.

Dans le même registre, nous pouvons mentionner les “thérapies de conversion”, qui consistent à infliger des sévices physiques et mentaux aux personnes LGBTQIA+ pour les “guérir” de leur inadéquation au modèle cis-hétéro classique.

Interdites au niveau européen depuis 2018, celles-ci ont récemment été interdites en France, mais c’est loin d’être effectivement le cas ni dans ce pays, ni pour le reste du monde.

Cette question est actuellement en discussion en Belgique.

Dans la Tchétchénie de Ramzan Kadyrov, des camps pour homosexuels existent. Ceux-ci y sont torturés dans les mêmes objectifs que les “thérapies de conversion” citées plus haut.

Depuis toujours la Pride est méprisée par des individus haïssant la communauté LGBTQIA+. Alors que les personnes homosexuelles sont plus acceptées qu’il y a 50 ans, on peut lire ici qu’une translation de cette haine s’opère sur les personnes transgenres.

Et les autres illustrations des discriminations envers la communauté LGBGTQIA+ sont légion.

Comme aperçu ici, le problème des discriminations est universel.

Il nous faut garder en mémoire que la Pride est avant tout une marche de protestation et qu’il existe de nombreux pays où elle n’est même pas possible.

C’est pour ces raisons que nous souhaitions aborder ces sujets au travers de ce premier article, qui marque donc le lancement d’une nouvelle rubrique : Les Chroniques.

Nous espérons qu’elle vous plaira et vous remercions de nous avoir lu•e•s !

A bientôt !

✍️ : Siilen Dig et Violette Larcin

🎨 : Siilen Dig