Pour bon nombre d’entre nous, la plage, endroit de farniente ultime, est devenu un critère non-négligeable lors de la réservation de nos vacances. Bronzette et baignade sont en effet deux activités qui ont la cote en été. Pourtant, il n’est pas de tout repos de fouler l’étendue de de sable fin ; s’exposer au soleil, c’est aussi prendre le risque de se faire brûler par les regards et critiques d’autrui. Couvert•e•s ou peu vêtu•e•s, imberbes ou poilu•e•s, les débats s’enchaînent et ne datent pas d’hier ; il faut remonter jusqu’aux récits mythologiques pour retrouver les premières hostilités liées à l’eau et la peur du (corps) féminin.

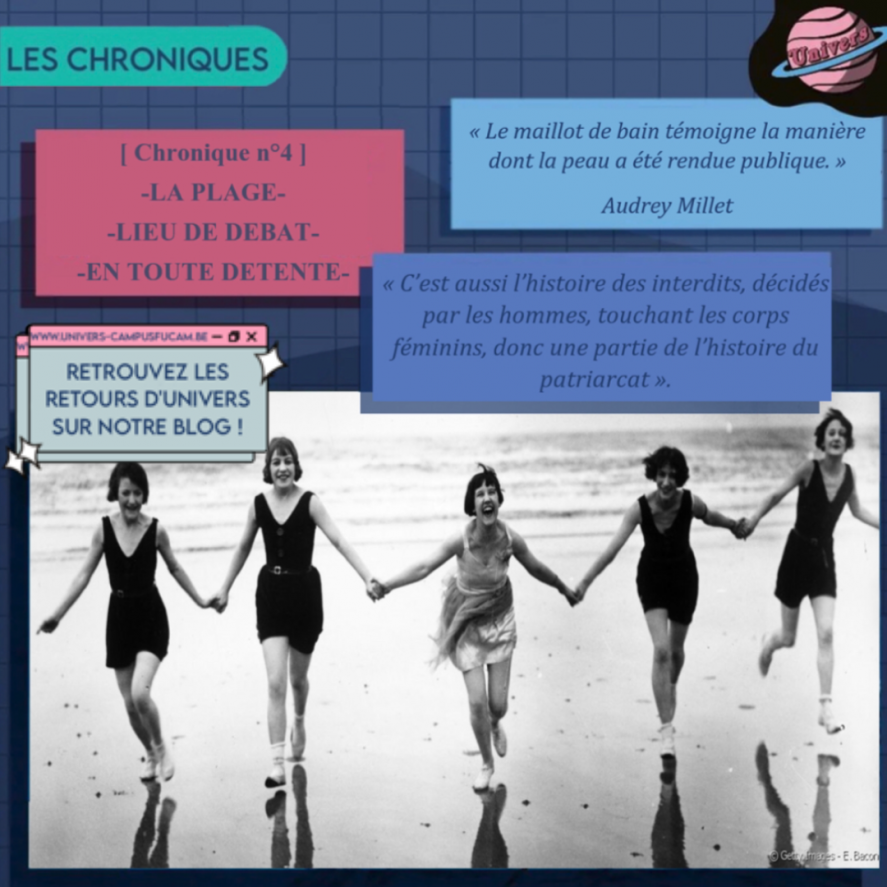

Dans son livre « Les dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps » Audrey Millet, docteure en histoire, raconte cette évolution en trois étapes :

(1) le rapport à l’eau et au corps

(2) la démocratisation de la baignade

(3) la question de l’habillement de bain (= le maillot).

Ce livre, que nous avons découvert un peu par hasard, nous semblait très intéressant pour comprendre comment et pourquoi le corps (particulièrement féminin), à travers les différentes époques, a toujours été un sujet fortement débattu et contrôlé par l’opinion publique. La fin de l’été approche en effet et, via les réseaux sociaux, nous avons pu constater que la femme et son corps font fortement « taper du clavier » certains. Et pas forcément besoin de se promener à moitié dénudé•e sur la plage pour attendre de voir pleuvoir les critiques sous son post ; à l’aube du web 3.0, les choses se sont amplifiées et accélérées. Difficile d’aborder l’ensemble des problématiques mais par cette chronique, nous tenterons d’exposer le fait que certaines réalités d’autrefois sont encore des réalités à l’heure actuelle.

Mais avant cela, un petit aparté historique s’impose, histoire de prendre conscience d’à quel point certain•e•s sont de réels fossiles vivants, avec leurs opinions moyenâgeuses, en ce qui concerne le rapport au corps féminin et sa libre démonstration.

Le début des problèmes

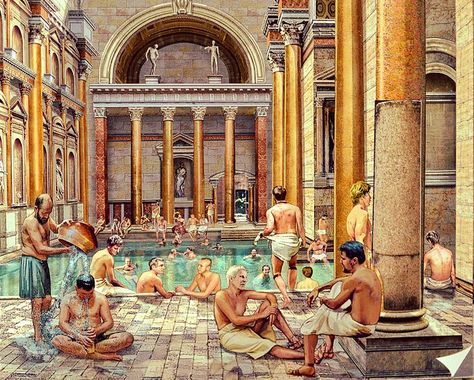

C’est à l’époque des civilisations gréco-romaines que les bains publics se sont visiblement popularisés, amenant ainsi sur la table le sujet de l’apparence féminine et l’hygiène. Mais ici, pas encore question de maillot de bain ; les trempettes publiques se faisaient nues, de façon non-mixte (cela dépend des périodes) et la plage était encore un endroit bien trop redouté. Pour ne citer qu’un exemple, dans l’Art d’aimer, l’auteur Ovide donnait notamment des conseils aux femmes sur l’hygiène à avoir en public ; elles se devaient, d’après lui, de s’épiler, s’apprêter mais sans trop d’artifice, rester pâle et svelte pour êtres considérées comme « propres » sans tomber dans l’indécence. Si on y réfléchit bien, ces formes de misogynie structurelle sont restées bien ancrées, au point d’y laisser quelques traces sur notre société occidentale actuelle. Malgré cet écart temporel, on constate en effet que le regard de la société sur le corps féminin et sa façon d’être considéré n’a pas tellement changé. En effet, même à l’époque où la nudité était la plus « tolérée », le corps féminin était, d’une certaine façon, caché du regard des hommes : ceux-ci ne pouvant se baigner à la même heure. C’est, selon nous, cette crainte et cette diabolisation du corps de la femme qui explique pourquoi il est autant sujet à la discussion de nos jours (merci l’Antiquité) et ce n’était que le début malheureusement ; le voyage à travers les époques n’a pour le coup pas arrangé grand-chose.

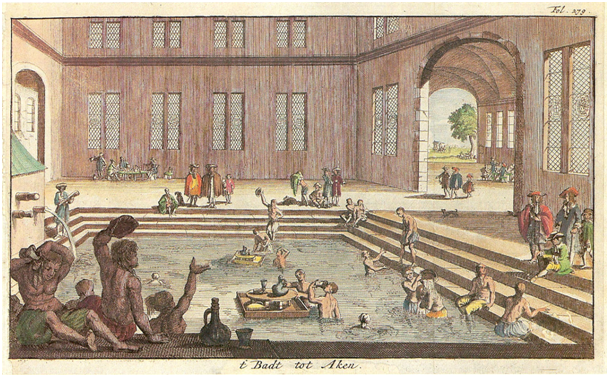

Au Moyen-Âge, les femmes se verront même interdites de se rendre aux bains ; cacher le corps des femmes pour éviter aux hommes de le regarder, tel est le raisonnement des textes sacrés. Sur la représentation iconographique ci-dessus, on peut clairement observer l’absence de représentation féminine. La diabolisation de la femme se perpétue à la période de la Renaissance et durant les temps Modernes, où Tiraqueau (1488-1558), juriste français, se demande si elles sont des êtres capables de raisonner (nous vous laissons deviner sa réponse). Pour d’autres, le corps de la femme serait un « brouillon, instable et débile comparé à celui de l’homme » et les saignements périodiques dont il est sujet seraient une preuve de plus de son infériorité. Un corps dont l’habillement reste dicté par l’homme, en fonction des mœurs et des traditions. Le bas du corps, celui qui enfante, doit impérativement rester à l’abri des regards, question de morale et de pudeur. Le maquillage, s’il est modéré, est accepté et le teint pâle, pourtant pour les uns signe de faiblesse, est vu pour les autres, les femmes, comme un atout auprès des hommes.

Et le maillot, il arrive quand dans tout ça ?

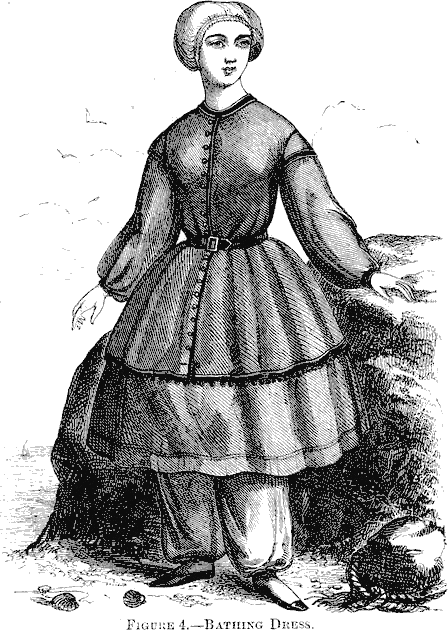

L’arrivée timide du maillot de bain se fit dans les années 20. Après avoir fait la paix avec le littoral dans le courant du XIXème siècle, la population commence à considérer la baignade comme une activité de loisirs. Mais le culte de la blancheur étant encore et toujours d’actualité, les femmes ont dû s’adapter tant bien que mal afin d’éviter le soleil le plus possible. Si la « bathing dress », composée d’une chemise ceinturée, d’un pantalon et d’un jupon, a connu un franc succès au début, les alternatives ont rapidement suivi ; manches courtes ou longues, bouffantes ou droites, bas de pantalon long ou ¾… En bref, c’est le début de l’industrie du maillot qui se met en marche. Sans compter l’arrivée d’accessoires tels que les chaussures ou les bonnets de bain.

L’avènement du sport de nage féminin, notamment avec Adeline Trapp et Annette Kellermann, sera perçu comme un mouvement libérateur (même si d’après l’autrice Audrey Millet, peu d’études prouvent le lien avec l’évolution des maillots), et ces femmes, dont l’histoire sera médiatisée, apporteront un gain de visibilité considérable à la pratique de la nage et une perception différente du « maillot de bain ». Depuis, celui-ci s’est vu devenir un réel signe de revendication féministe, symbole de révolution des genres, mais également un accessoire de mode qui n’a fait qu’évoluer depuis 1920 jusqu’à aujourd’hui, suivant les tendances du moment et couvrant vraisemblablement de moins en moins de peau. De la coupe, passant par la matière : tout évolue ! On cherche le confort pour la nage mais également l’esthétique sur les abords de la plage. Il se doit en effet de sublimer la silhouette, la galber, tout en respectant les mœurs de l’époque ; s’il fut plus réglementé durant la période de l’entre-deux-guerres, un élan d’optimisme fera surface pendant les Trente Glorieuses. Cette période sera marquée par l’arrivée du bikini, rimant avec beaucoup de transgressions pour certains, plutôt avec une véritable libération pour d’autres.

Bill Norton, Bathing Beach “Cop”, Using Measuring Distance Between Woman’s Knee and Bottom of Bathing Suit at Beach, Washington DC, USA, National Photo Company, 1922. (Photo by: Universal History Archive/UIG via Getty Images)

Alors finalement, les poils c’est sale ? En maillot sur les réseaux, ça donne quoi ? Quid de l’exposition du corps féminin en 2022 ?

Revenons à nos moutons (rasés ?). Sans vouloir offusquer notre cher Ovide, les poils ne représentent rien de sale, bien au contraire. Que vous les trouviez esthétique ou non, c’est autre chose ; chacun•e est libre d’en faire ce qu’elle•il veut (ou pas visiblement). Comme vous avez pu le constater, le corps de la femme a subi de nombreuses contraintes à sa libre expression dont le fait de garder ses poils.

2000 ans après, nous voilà toujours dans le même barda : « les poils c’est sale (mais que sur les femmes) ». Heureusement, depuis quelques années, certaines d’entre nous ont décidé de se réapproprier leur corps, en se laissant le libre choix de les garder ou non. C’est à ce moment précis que les réseaux sociaux entrent en jeu, fenêtres d’une réalité bien trop rude. Celles qui s’exposeront, des tonnes de critiques recevront.

Pour citer des exemples concrets (parmi énoorrrmeeemmentt d’autres), la mannequin Mara Lafontan en a fait les frais après une photo postée en bikini, laissant transparaître ses poils au ventre. Elle témoigne sur Konbini sur quelque chose qui autrefois était un gros complexe pour elle.

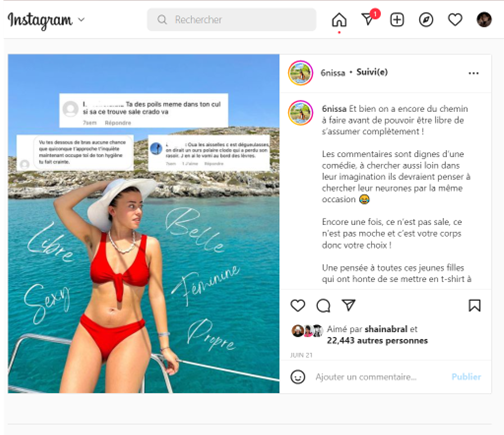

@6nissa, influenceuse française engagée, subit également des vagues de remarques désobligeantes et sexistes, où poils et manque d’hygiène sont bien trop souvent associés. La publication suivante, où on la voit lever le bras en bikini, vise d’ailleurs directement à dénoncer ce genre de comportement, bien trop banalisé sur les réseaux. Parce que oui, si les algorithmes savent relativement bien faire la différence entre des tétons masculins et féminins au point de signaler ces derniers, ils restent des machines dévouées de toute morale et éthique.

Pourtant, entre poils et tétons féminins ou masculins, rien ne diffère. La rareté des représentations de femmes poilues a cependant fait qu’encore aujourd’hui, l’un est considéré comme normal alors que l’autre non. Quant à eux, les tétons des femmes subissent les conséquences de l’hypersexualisation de la femme en général et de son corps. Cette publication explique très bien cette différence de traitement, entre acceptable et indécent et/ou provoquant. Et si les algorithmes réagissent du tac-au-tac à la vue du moindre petit bout, c’est justement parce que la société continue d’avoir cette vision erronée à leur égard. Pas étonnant que les rares femmes (bien que ce soit une pratique « connue » ) s’affichant topless à la plage ou allaitant en public se fassent dévisager quand on voit encore la rigidité de certains esprits.

Sur le réseau social TikTok, @rionmx a récemment suivi la trend « Suck it up » pour justement dénoncer quelques remarques qu’elle reçoit à propos de ses poils de jambes. Parmi celles-ci, on retrouve “Épile-toi ! Tu fais honte à ta famille !”, “C’est vraiment sale pour une fille”… Les commentaires étaient assez positifs et solidaires à l’heure où nous vous écrivons mais le TikTok a malencontreusement été supprimé pour des raisons inconnues

Et vu que personne n’est jamais content, l’hyperpilosité masculine fait aussi parler d’elle, parce que « trop c’est trop ». @saadraph, qui joue avec l’auto-dérision en se renommant le “Dieu des poils”, voit encore et toujours les espaces commentaires de ses Tiktok remplis de “blagues” sur sa pilosité telles que “gorille mouillé”, “pablo escopoile” et nous en passons.

Enfin, côté sport cet été, c’est l’Equipe de France de natation synchronisée qui s’est vue ensevelie de commentaires sexistes et racistes la concernant. Pour cause ? Une photo de l’ensemble de l’équipe qui pose en maillot de bain, tenue dans laquelle elles performent. “La photo n’est pas prise du bon côté”, “En sport, les blanches sont plus gracieuses”, “Je prends le lot”, “Belle sirène et sans bouée !!”…

Ce n’est pas anodin que les posts de sportives sur les réseaux reçoivent ce genre de réaction sur leur physique. Alors que le but premier est de communiquer sur le sport, certain•e•s se sentent obligés de ramener leur grain de sel sur TOUT sauf le sport, chose tout à fait déplacée, suscitant beaucoup de malaise. Commentaires qu’on ne retrouve qu’à moindre mesure chez leurs homologues masculins.

Nous pourrions très bien continuer de lister les remarques et réactions déplacées que les corps dénudés (ou non) ont subi durant l’été mais nous craignons malheureusement que cette chronique soit condamnée à être infinie. Même si une évolution des mentalités est clairement remarquable, tout n’est pas encore OK sur tous les plans. Ces formes d’oppression de la société sur les corps empêchent l’épanouissement total de bons nombres d’entre nous. Il est certain que tout ne peut pas plaire mais il n’est pas utile de ramener sans cesse sa fraise, surtout lorsque c’est inapproprié. Le respect et la tolérance sont quand même des valeurs de base du vivre-ensemble alors ne les bafouons pas.

Et si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre davantage, le livre d’Audrey Millet est disponible en prêt à la bibliothèque de l’univ’ !

✍️ : Fiona Bruno

🎨: Victoria Wilms

📸 : http://www.sun-wear.fr/article/le-maillot-de-bain-de-1920-a-1946-les-corps-se-devoilent_a7232/1